近日,上海交通大学生物医学工程学院医疗机器人研究院邱广宇、杨广中团队在脑机接口术中急性炎症反应动态检测领域取得进展,相关成果以“Intraoperative and Spatiotemporal Mapping of Acute Inflammation Response During Neuroelectrode Implantation”(脑机接口神经电极植入术中脑区急性炎症反应的时空动态检测)为题在国际著名期刊《Matter》上发表。

研究背景

侵入式脑机接口技术的发展为神经科学和人机融合带来了革命性前景,但其临床应用长期受限于由神经电极植入引发的炎症反应。这类由手术创伤激发的急性炎症,不仅直接影响电极的长期稳定性,也严重制约神经信号的质量与持久性。然而,针对术中炎症动态过程的研究却相对缺乏。

目前常用的生物分子检测技术(如ELISA)存在显著局限。它们通常属于离线检测方法,流程耗时,无法在手术过程中提供实时反馈;更重要的是,这些方法完全不具备时空分辨能力,无法揭示炎症在大脑皮层上的起源位置、空间扩散范围及其随时间演变的动态规律。正是这种关键信息的缺失,导致外科医生难以在术中根据实际的炎症状况动态调整电极的植入位置与策略,从而严重限制了手术的安全性及远期疗效。为解决这一难题,我们团队开发出一套能够在手术期间实现实时、高时空分辨率炎症监测的技术,并在脑机接口小鼠模型中完成了系统的实验验证。

亮点内容

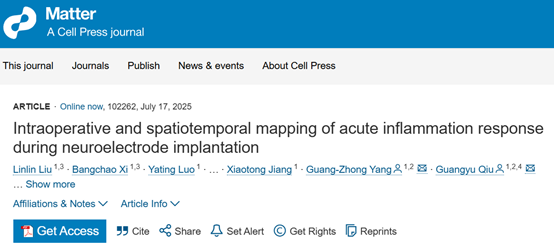

本研究构建了一套用于术中时空急性炎症监测的平台(ISAID),能够在皮层内微电极植入过程中实时解析急性神经炎症反应。该系统集成软接触液滴采样器与多路复用相位敏感生物传感器,形成完整的采样-传感一体化架构。其中,液滴采样技术以微创方式在皮层表面完成局部样本采集,空间分辨率高达610微米;同时,基于光学可调氮氧化钛(TiNO)等离子体基质的多路生物传感单元,将等效检测时间缩短至1.25分钟,显著提升了术中生物分子检测效率,实现了神经电极植入过程中炎症反应的实时动态分析。这一从“采样”到“传感”的无缝衔接流程,为在手术关键时间窗口内获取具有高时空分辨率的炎症动态信息奠定了坚实技术基础。

图1 用于快速定量分析炎症细胞因子的ISAID系统TiNO等离子体多路生物传感器

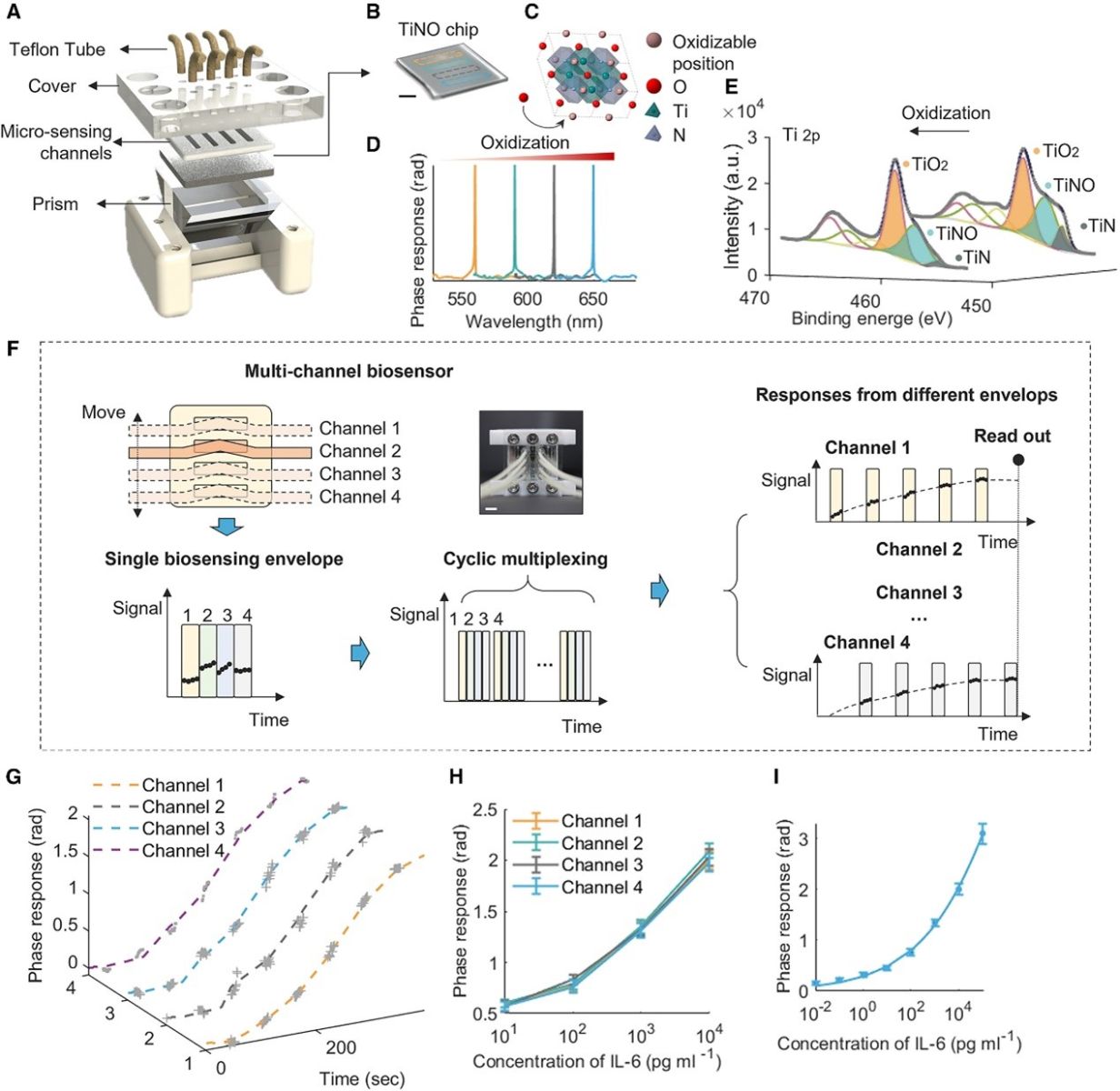

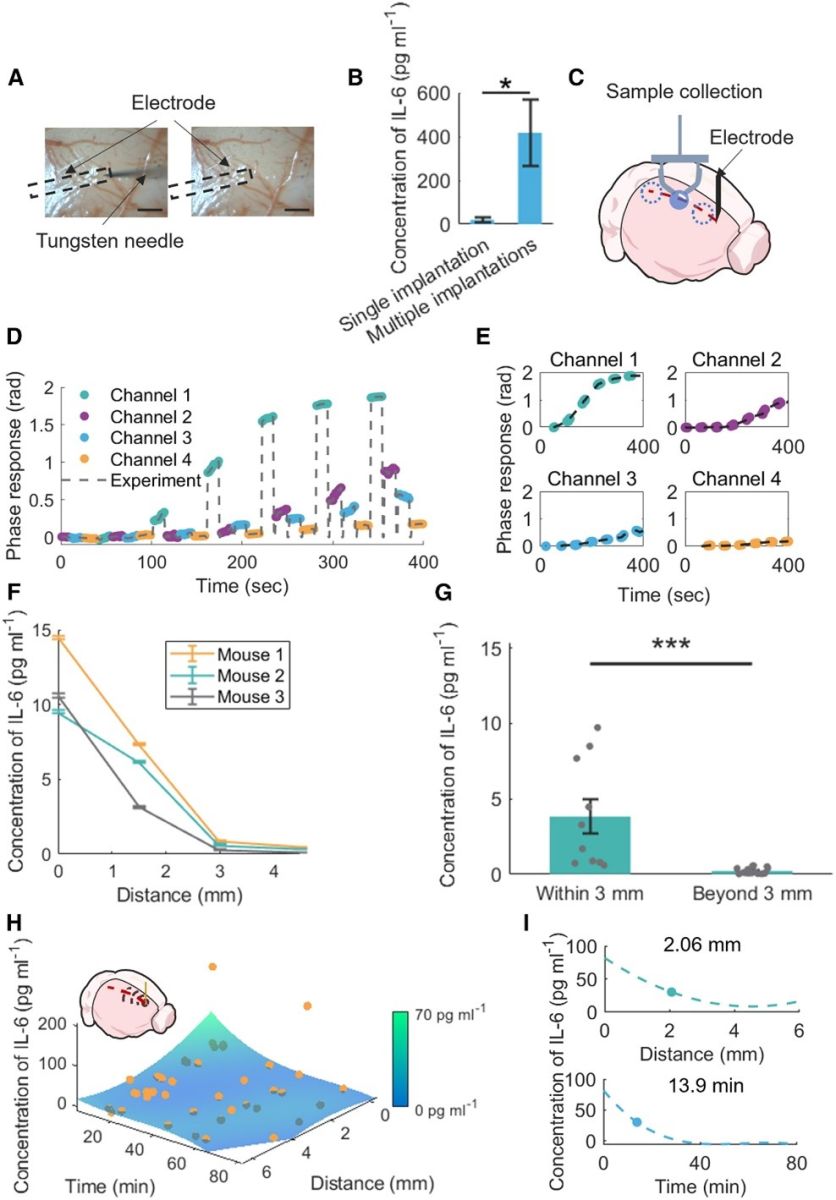

ISAID系统具备两种独立的检测模式,可分别实现多样本高通量分析或多细胞因子同步检测。本研究借助该系统,在小鼠模型中系统解析了神经电极植入所引发的急性炎症反应。实验结果显示,植入后的瞬态炎症反应具有明确的时空分布规律:其在小鼠脑组织中呈现约13.9分钟的衰减时间常数,并伴随2.06毫米的特征扩散距离。更重要的是,ISAID能够及时发现特定脑区的高炎症异常,并且可在指定脑区位置同步定量多种炎症生物标志物以明确异常炎症的多维发展状态。

图2 基于ISAID系统的皮层内微电极植入术中炎症评估

图3 基于ISAID的神经植入炎症个体差异性评估

该工作面向神经电极植入术中急性炎症的时空动态解析与闭环调控需求,提出了一种集成液滴采样与多路生物传感的术中监测系统,为构建术中炎症预警系统奠定了关键技术基础。通过实现皮层内神经电极植入过程中的闭环反馈控制,该体系有望显著提升手术的生物安全水平与长期预后质量。

研究团队

上海交通大学生物医学工程学院、医疗机器人研究院邱广宇副教授、杨广中教授为通讯作者,博士后刘林林、博士生奚邦朝共同第一作者,该工作得到了上海市科技重大专项、国家自然科学基金和博士后面上项目资助。

邱广宇副教授团队长期致力于生物光子学传感理论探索与技术开发等工作,针对生物医学临床应用、即时诊断与生物传感、传感医疗机器人等方向开展“医工理”交叉研究(Chem. Soc. Rev. 2023、ACS Nano 2025、Biosens. Bioelectron. 2023等)。

杨广中教授团队致力于微创手术器械、机器人、传感技术和医学成像技术等多个交叉领域研究(Sci. Adv. 2025、Small 2025、Sci. Robot. 2025等),并推动其临床转化。

本文作者刘林林老师对AEMD平台工艺部薄膜组付学成和付刘成两位老师使用Vikaitech M600多靶磁控溅射镀膜系统沉积氮化钛薄膜服务支撑给予致谢。目前工艺部薄膜组有离子束辅助溅射沉积、多靶磁控溅射、电子束蒸发、热蒸发、ICP-CVD、parylene薄膜沉积等各类专业镀膜设备设备8台,服务支撑校内外在Nature Communications、AdvancedMaterials、Light: Science & Applications等高水平期刊上发表论文多篇,欢迎广大师生来电垂询。

图4 支撑该研究的设备

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.matt.2025.102262

课题组网页:https://qiu-lab.com/

稿件来源:AEMD工艺部

作者:刘林林(上海交通大学生物医学工程学院)、付学成(AEMD)